„Stramer“ von Mikołaj Łoziński: Was hätte sein können

Sechs Kinder sind eine Aufgabe. Nathan und Rywka

Stramer sehen sie heranwachsen, der älteste Sohn Rudek hat

Kleinganoven-Geschäftssinn und Anführerinstinkt, beides geht dem verzettelten

Vater ab. Die zwei mittleren Söhne werden Kommunisten oder zumindest das, was

sie dafür halten. Hintendran hängt Nusek, fühlt sich ausgeschlossen, ringt

damit, sich von den Brüdern abzusetzen. Die Töchter Wela und Rena strampeln unterschiedlich

mit den Rollenerwartungen. Alles aktuelle Konflikte, sie spielen allerdings in

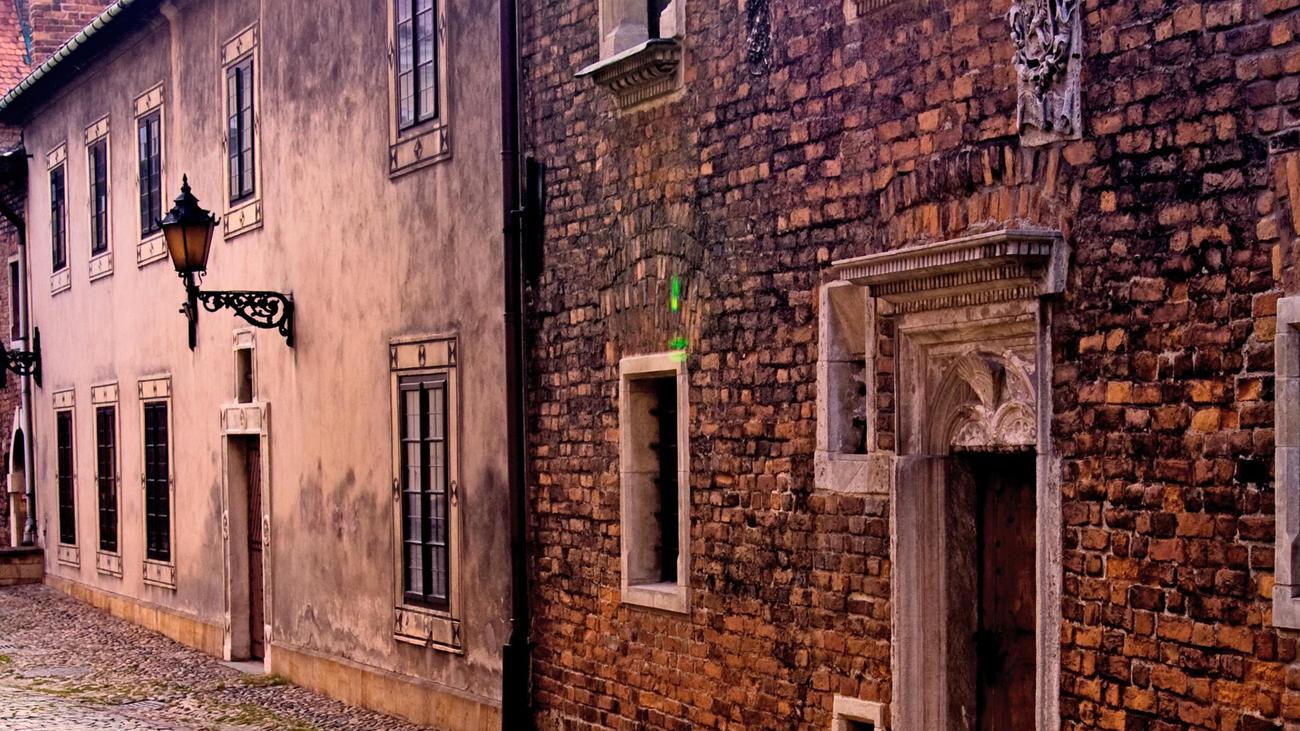

einer jüdischen Familie in Tarnów, Anfang der 1930er-Jahre – Parterrewohnung,

Tisch und Stühle wackelig, Armut, Enge, ringsum wachsender Judenhass.

Mikołaj Łoziński erzählt in seinem Roman Stramer vom geografischen und sozialen Rand der polnischen Gesellschaft, über dem sich der

düstere Horizont der Ereignisgeschichte auftut. Die Stramers sind den Dingen

ausgesetzt, mühen sich, versuchen Aufstiegsverheißungen zu folgen, müssen aber

jeder für sich erkennen, wie rasch Möglichkeiten schwinden, sich von der Unbill

fernzuhalten.

Der Roman ist breit angelegt, die Perspektiven

springen zwischen den handelnden Personen, jede einzelne erzählt Łoziński

aber auktorial. Nathan fremdelt sehr mit den Alltagsanforderungen, seine

Versuche in Tarnów über die Runden zu kommen, stehen im Kontrast zur Verklärung

seiner vergangenen Episode in New York. Er versucht es mit Geschäften, dann

einem Café, arbeitet eine Weile als Versicherungsvertreter. Über Wasser

gehalten wird alles von Dollars, die Onkel Ben aus New York schickt. Von dort stammt

auch Nathans Gürtel, mit dem er die Jungs vertrimmt.

Rywka kompensiert viel im klassischen

Geschlechterspiel des frühen 20. Jahrhunderts, lauscht genauer, wenn ihre

Kinder am Abend erzählen, spürt nichtgelebtem Leben nach, träumt sich ins Kino

oder ans Meer. In dem Maße, in dem die Kinder älter werden, übernehmen sie das

Ruder des Romans, lassen die Eltern nach und nach zurück. Und sie öffnen den

Blick, ziehen nach Kraków, leben in wilder Ehe, suchen nach Wahrheit. Das

durchmisst dann auch mal den Zwiespalt zwischen Marx‘ Schriften und Stalins

Interpretation.

Manches, was der Roman sein Personal durchleben

lässt, wirkt ausgestellt, als würden Thesen illustriert. Ab und an wird es

heiter. Nur wird die Lage zunehmend bedrückend: Nach dem Tod des autoritären

Staatslenkers Józef Piłsudski im Jahr 1935 nehmen in Polen Übergriffe auf Juden

drastisch zu. Eine Weile hält sich die Frage, ob Hitler blufft. Rywka wundert

sich, was plötzlich mit den Leuten in Tarnów los sei. Rudek stellt fest: „Sie

sagen Dinge, die sie vor ein paar Jahren noch nicht einmal zu denken gewagt

hätten.“ Łoziński veröffentlichte den Roman im Original 2019, in

Polen regierte die rechtspopulistische PiS.

Juden machten in Tarnów immer etwa die Hälfte

der Bevölkerung aus. Im Februar 1945 hatten 232 überlebt.

Weniger als ein

Prozent der jüdischen Bevölkerung von 1942.

Mikołaj Łoziński, „Stramer. Ein Familienroman“. Aus dem

Polnischen von Renate Schmidgall. Suhrkamp Verlag, Berlin. 410 Seiten, 26,00

Euro.