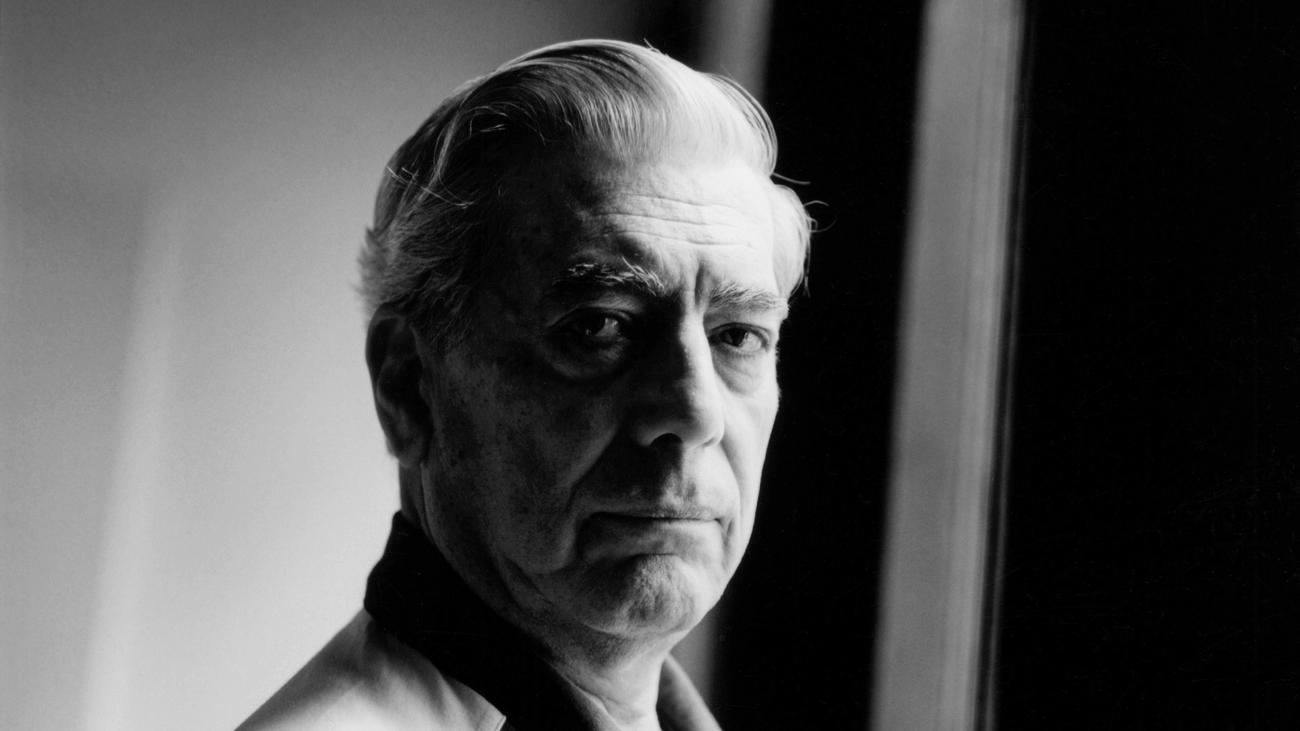

Mario Vargas Llosa lachte aus vollem Herzen, als wir ihn vor gut fünf Jahren in

Madrid besuchten und ihn nach seinem neuen Fünfjahresplan fragten. Das sei ja

ein guter Witz, meinte er. Schließlich sei er schon 83 Jahre alt. Und ja, es

stimme schon, er habe seine Arbeitspläne wie ein guter sozialistischer Staat

stets in Fünfjahresabschnitte eingeteilt. Nun könnte es damit aber langsam

knapp werden. Aber ja, einmal fünf weitere

Jahre plane er noch. Dann jedoch sei es wohl vorbei.

Das

war im November 2019. Mario Vargas Llosa wohnte – besser: residierte – damals

in einer prachtvollen Villa im Botschaftsviertel von Madrid. Er war ins Haus

seiner damaligen Lebensgefährtin Isabel Preysler eingezogen, Journalistin, Ex-Frau

von Julio Iglesias und anderen glanzvollen Männern. Ein Eingangsportal, das

lautlos aufschwebte, schwarze glänzende Limousinen vor der Tür, ein Butler mit

weißen Handschuhen, der uns einließ, ein prachtvolles Entree, große Ölgemälde,

auf einigen Isabel Preysler in rotem Kleid, links dann die große Bibliothek in

dunklem Holz, bis an die Decken voll mit Büchern, aus der kam Mario Vargas Llosa federnd zur Begrüßung herbei. Selten habe ich so einen vitalen, heiteren,

gelösten 83-jährigen Mann gesehen. Wir setzten uns auf die Terrasse, es war

noch warm in Madrid, ein parkartiger Garten, hohe Kastanienbäume warfen ihre

Früchte wie kleine Geschosse auf die Markise, unter der wir Platz genommen

hatten.

Mario Vargas Llosa, 1936 im peruanischen Arequipa geboren und im Jahr 2010 mit dem Nobelpreis

für Literatur ausgezeichnet, war einer der Grandseigneurs aus dem großen, alten

Reich der Literatur. Als er anfing zu schreiben, im Peru der Fünfzigerjahre, so

erzählte er es auf der Terrasse von Madrid, gab es so etwas wie Literatur in

Peru überhaupt nicht. Keine Verlage, wenig Leser, auf jeden Fall nichts, womit

man Geld verdienen könnte. „Ein Hobby für Zahnärzte und Anwälte“, sagte er

lachend. Aber er wollte es von früh an unbedingt. Schon allein, weil sein

strenger Vater, der seinen Sohn auf eine Militärschule schickte, diese Idee

absurd fand. „Es war einfach die sicherste Art, ihn komplett zu enttäuschen“,

sagte Mario Vargas Llosa lachend über seinen Vater.

Und

wie sehr hat er ihn enttäuscht. Als er dann auch noch, als 19-Jähriger, beschloss,

entgegen allen Konventionen seine 13 Jahre ältere Tante zu heiraten, war er

von seinen bürgerlichen Wurzeln endgültig befreit. Er widmete sein Leben der

Literatur. Und wurde einer jener Autoren – neben Isabel Allende und Gabriel García Márquez –, die die Glanzzeit des Magischen Realismus Lateinamerikas

prägten und ihm zu Weltruhm verhalfen. Literatur – aus der Wirklichkeit geboren –

mit Elementen des Fantastischen erweitert und belebt, die daraufhin zu einer,

ja, fantastischen Veränderung der Wirklichkeit beitragen kann.

So

beschrieb Mario Vargas Llosa es unter den herabsausenden Kastanien von Madrid:

Er habe so ein bisschen die ganze Weltreise der Literatur mitgemacht, von der

völligen Bedeutungslosigkeit zur Weltgeltung mit revolutionärem Potenzial und

globalem Publikumserfolg zurück zur relativen Bedeutungslosigkeit. „Heute“,

sagte er, „geht es in der Literatur oft nur noch um Unterhaltung, Wiederholung

von Altbekanntem.“ Das kritische Potenzial drohe verloren zu gehen. Aber: „Ich

glaube nicht, dass irgendetwas auf der Welt Literatur ersetzen kann. Literatur

erinnert uns daran, dass die Realität niemals genügt, um uns zufrieden zu

machen. Und dass wir eine andere, eine bessere Welt brauchen. Ich glaube, das

ist der große Beitrag der Literatur zum Fortschritt.“

Der Schriftsteller als Volkstribun, gar Präsidentschaftskandidat

Mario Vargas Llosa hat, wie so viele lateinamerikanische Autoren, als Linker begonnen

und sich mit den Jahren zu einem Liberalen, vor allem Wirtschaftsliberalen,

gewandelt. Er setzte sich Ende der Achtzigerjahre an die Spitze der Proteste

gegen die Privatisierung der Banken in Peru, schrieb ein Manifest, das dann in

kürzester Zeit zu einer Parteischrift wurde. Er wurde Anführer der

liberalen Movimiento Libertad, die sich mit den zwei großen peruanischen konservativen

Parteien zur Demokratischen Front (Fredemo) zusammenschloss. Und

1990 war er plötzlich Präsidentschaftskandidat, sprach vor 100.000 Menschen,

war eine Art Volkstribun geworden, die Wahl konnte er nach allen Prognosen gar

nicht verlieren. Und – verlor. Gegen den Außenseiter Alberto Fujimori. „Was für

ein Glück“, sagte Mario Vargas Llosa im Gespräch. Augenblicklich ließ er die

aktive Politik wieder sein – und schrieb wieder Romane, Erzählungen,

Kriminalromane, erotische Literatur, Essays. Über die Zeit seines politischen

Auf- und Abstiegs schrieb er den fantastischen autobiografischen Roman Der

Fisch im Wasser.

Mario Vargas Llosa war einer der letzten Autoren aus jener alten Zeit, die noch den

Anspruch an sich und ihre Bücher stellten, den „totalen Roman“ zu schreiben.

Die Gesellschaft in ihrer Komplexität abzubilden, Zeitromane zu schreiben, in

denen sich die wesentlichen gesellschaftlichen, politischen Strömungen abbilden

und die Unterströmungen der verschwiegenen Taten und Untaten der vorherigen

Generationen. Was für ein brillanter Roman ist Gespräch in der „Kathedrale“,

in dem die Geschichte Perus unter der Diktatur Manuel A. Odrías in den Fünfzigerjahren

in wohl 70 Einzelschicksalen erzählt wird. Erzählt, erzählerisch miterlebt und

zu einem großen Panorama verknüpft.

Oder die geniale knappe Novelle Die jungen Hunde über die Unmöglichkeit, „ein ganzer Mann“ zu werden. Oder Der

Geschichtenerzähler über die bedrohte Welt der Indigenen im Amazonasgebiet. Darin

heißt es: „Die Vorstellung des

Gleichgewichts zwischen Mensch und Natur, das Bewusstsein der Umweltzerstörung

durch die Industriegesellschaft und die moderne Technologie, die Aufwertung des

Wissens des Primitiven, der gezwungen ist, seinen Lebensraum zu respektieren,

wenn er nicht untergehen will, ist eine Anschauung, die in jenen Jahren zwar

noch keine intellektuelle Mode darstellte, aber doch schon allenthalben, selbst

in Peru, Wurzeln zu schlagen begann.“

Oder

der Diktatorenroman Das Fest des Ziegenbocks,

in dem er Herrschaft und Niedergang Trujillos beschreibt, des Alleinherrschers

der Dominikanischen Republik. Mario Vargas Llosa verknüpfte in seinem Schreiben

traumwandlerisch die Traditionen des europäischen Romans mit der

lateinamerikanisch-magischen Erzählgegenwart. „Beim Schreiben des Ziegenbocks

habe ich immer wieder Joseph Roths Radetzkymarsch gelesen“, erzählte er im

Gespräch.